L’occhio del tempo

I media come guardiani dei tesori della memoria

Minolta AL

| NOME FONDO | Collezione privata Borghi |

| PROPRIETARIO | - |

| IDENTIFICATIVO | 00000001 |

| LOCALIZZAZIONE | Italia |

| TIPOLOGIA DEL SITO | Abitazione privata |

| SPECIFICHE | Camera |

| COORDINATE | 46.0559162, 13.2265536 |

| DATA DI REPERIMENTO | 1/04/2020 |

| AUTORE DELLO SCAVO | Borghi G. |

| DEFINIZIONE | Fotocamera |

| TIPOLOGIA | Reflex |

| CATEGORIA | ottica |

| ANNO | 1961 |

| MARCA | Minolta |

| MODELLO | AL |

| N. SERIE | 219523 |

| MISURE E PESO | 13,7 cm (L), 6,6 cm (P), 8,1 cm (H) / 770 gr |

L’occhio del tempo. I media come guardiani della memoria

Lo spazio tra Terra e Luna? Un obiettivo fotografico

di Giulia Borghi

I media sono infrastrutture dell’esistenza, strumenti all’interno dei quali si dipana la quotidianità; ciò che Aristotele definisce metaxu, elemento che rende possibile la percezione sensibile del mondo esterno agendo sul sensorio umano; ciò che per Tommaso D’Aquino integra le capacità dell’uomo, sostituendo il corpo per entrare in contatto con un altro oggetto; quei dispositivi la cui materialità costituisce quello che l’uomo può sapere e di cui può fare esperienza.

Qualche anno fa, rovistando in un armadio a casa dei miei nonni mi sono imbattuta in un oggetto che mai avrei pensato di trovare: una macchina fotografica. Incuriosita, mi sono recata dal nonno in cerca di maggiori informazioni su quel vecchio dispositivo che tanto mi aveva colpito. Tenere tra le mani un oggetto di un’epoca passata è tutt’altra cosa rispetto al mero studio tramite libri e manuali. Esperirne il peso, la freddezza del metallo contrapposta alla calda pelle, l’odore acre del vecchio cuoio, mi ha portato a sprofondare in una sorta di limbo tra presente e passato. Ho avvertito l’esigenza di colmare quella distanza che mi separava tanto temporalmente quanto spazialmente dall’origine dell’oggetto.

Così, attraverso il racconto del nonno, ho iniziato a indagarlo e “viverlo”.

«A medium must not mean, but be» (McLuhan, 1964). È importante ricordare - citando McLuhan - che è il medium il messaggio, l’elemento da analizzare in base a criteri strutturali, in quanto la mediazione si manifesta a partire dalla materia costitutiva dei media stessi - intesi come infrastrutture che condizionano l’esistenza.

Tali considerazioni rendono evidente come «la forza dell’archeologia dei media non è da attribuirsi al suo status (per altro dubbio) di disciplina [...] ma alla sua natura itinerante, o meglio alla sua capacità di viaggiare tanto nella materialità quanto nella complessità temporale» (Fidotta, Mariani, 2018, p.129).

Osservare un medium permette di conoscerlo, di interpretarlo, di pensarlo come una prova, un frammento di un Reale passato.

La camera presa in analisi, una Minolta AL commercializzata a partire dal 1961, aveva all’epoca un valore pari a circa 150 mila lire, l’equivalente di una volta e mezza lo stipendio del nonno - piccolo imprenditore friulano. L’acquisto è stato fatto in un negozio specializzato di Udine. Il nonno ha seguito i consigli dei rivenditori che gli hanno subito proposto la Minolta: una macchina moderna dotata di caratteristiche pregevoli.

Già prima di effettuare l’investimento, il nonno era a conoscenza dell’uscita del nuovo modello di fabbricazione giapponese grazie alla promozione pubblicitaria. Lo slogan citava «Fotografate la Luna con Minolta», dove “Luna” non faceva riferimento al satellite bensì alla celebre, bellissima e sfortunata modella afro-americana Donyale Luna.

Da tale narrazione era trascorso del tempo ma quando - durante il periodo di costrizione in casa - ho aperto il cassetto della mia camera da letto, dove è depositata la macchina, tutto è riaffiorato alla mente: il desiderio di condividere ciò che quell’oggetto ha rappresentato, la piacevolezza delle parole del nonno, l’emozione nel gesto di lasciarmi la macchina fotografica come piccola eredità.

Seguendo la riflessione di Jussi Parikka, «perché siamo così interessati a corpi/oggetti non umani, a processi che eccedono la percezione diretta e cosciente dell’uomo?» (Parikka, 2018).

Forse perché i media strutturano le modalità di esistenza e di conoscenza delle cose nel mondo e, istituendosi quali infrastrutture della vita, definiscono l’epistemologia, la base del reale. Forse perché, oggi più che mai, l’uomo si trova ad attraversare un sistema mediale integrale dai confini sempre più sfumati, costretto a fare esperienza in un ambiente che, seppur impercettibilmente, lo investe in maniera totale.

Se è vero che c’è una particolare convergenza tra evoluzione biologica e tecnologica, un medium del passato come può configurarsi nel presente? Qual è il rapporto di contemporaneità che si istituisce?

Se i media conservano al loro interno lo scontro di tempi e di epoche che li hanno prodotti e si istituiscono quali oggetti dialettici la cui storia - ugualmente a quella dell’uomo - non si configura come una cosa fissa e tanto meno come semplice percorso continuo, causale - a differenza della scienza non vi è alcun legame diretto causa/effetto - solo il linguaggio è in grado, allora, di articolarne la complessità - permettendo di custodire la dinamicità, il movimento della vita, della storia stessa.

Come ricorda Georges Didi-Huberman, nell’analisi del passato l’individualità è imprescindibile (cfr. Didi-Huberman, 2007),non c’è storia senza memoria: è affascinante, dunque, ricercare - tanto attraverso documentazione silenziosa quanto tramite testimonianze vive - la storia, l’evoluzione degli oggetti di un tempo lontano, in qualche misura perduto, se non fosse per il valore di prova, di traccia, costituito dai medesimi elementi d’indagine.

Stringendo tra le mani la Minolta e riguardando le immagini con essa impressionate per sempre sulla pellicola, comprendo il valore della fotografia concepita come tramite per conservare il ricordo, come mezzo che rende possibile possedere l’immaginario di un passato reale. La fotografia, infatti, ha spesso più memoria e più avvenire di colui che guarda: per chi non era presente al momento dello scatto affiora la possibilità di entrare in un’altra dimensione, finita, ormai lontana nello spazio e nel tempo e paradossalmente così vicina da poterla esperire, toccare; chi c’era, invece, riapre il preziosissimo scrigno della memoria, facendo riemergere tutto ciò che si cela al di là della semplice apparenza. È vero che la fotografia - senza bisogno di rimandare a se stessa - mostra direttamente il reale, ma fa qualcosa di più: custodisce l’irrimediabilmente lontano, l’incentra presenza di ciò che non vi è più, annullando la durata in un istante perenne.

Come ricorda Massimo Donà, afferrare l’istante non significa solo bloccare un frammento di realtà e immobilizzarlo, bensì volerlo salvare dal tempo della sua instabile esistenza, far vibrare la sua presenza - quell’immobilità dell’apparire che permette di cristallizzare tanto il passato che non è più quanto il futuro che non è ancora (cfr. Donà, 2007).

La potenza della fotografia e dei sui dispositivi risiede, allora, nella capacità di portare in sé quello che l’uomo sa del mondo: la Minolta conserva e conserverà sempre lo sguardo del nonno, il suo bagaglio di conoscenze, indipendentemente da lui, da me, da chi verrà dopo. Come attuale garante del dispositivo, non posso fare null’altro che custodire lo sguardo passato del nonno. L’unica impronta che posso lasciare è guardare a mia volta in quel mirino, posarvi il mio occhio e osservare, attraverso un medium antico, il mio presente: una realtà così diversa da quella percepita dall’occhio del mio predecessore.

Il dispositivo, che giunge all’oggi da un tempo remoto, è dunque il risultato di particolari pratiche socio-culturali che lo hanno portato ad affermarsi nel suo periodo; ma quello stesso oggetto, a distanza di anni, rende valevole il viceversa: le pratiche, le gestualità vengono prodotte, ri-create dal dispositivo stesso. Quelli che un tempo erano gesti inediti, indispensabili, oggi, proprio alla luce del fatto che i vecchi media convivono necessariamente nei nuovi, sono gestualità diventate inconsapevolmente tanto familiari da configurarsi come invisibili (Fickers, van den Oever, 2018), da sembrare dimenticate, inattuali - dato il funzionamento delle moderne tecnologie. Solo l’oggetto, allora, è in grado di dischiudere i molteplici strati temporali cristallizzati al suo interno, nella sua materialità.

Infatti, è da tenere sempre presente, come afferma Elsaesser, che l’archeologia dei media - forma sperimentale di conoscenza storica - altro non è che una forma di feticismo della memoria (Fidotta, Mariani, 2018, p.21).

L’occhio del tempo. I media come guardiani della memoria

Il confine tra materialità e sensorialità

«Materialità è tutto ciò che ci circonda, gli oggetti che stanno intorno a noi. L’idea è quella di andare oltre il classico dualismo tra soggetto e oggetto. Pensando all’oggetto come qualcosa di reale» (Leonardi, 2013).

Per Parikka la storia dei media è un’unica grande storia di sperimentazioni, fondata sulla trasformazione, al punto che il medium «decade, si decompone, si riforma, si contamina, viene storicizzato, reinterpretato, collezionato» (Strauven, 2018) senza, però, morire mai: il vecchio convive necessariamente nel nuovo, aprendo lo sguardo su infiniti spazi e tempi. La cultura mediale, infatti, risulta sedimentata e stratificata, tanto che il passato viene riscoperto come nuovo.

«I vecchi media rimangono costantemente significativi» (Magaudda, Balbi, 2018), portatori di pratiche e di bisogni, cristallizzazioni di forme di mediazione e trasmissione della cultura, per cui per accedere al loro tempo profondo è necessario addentrarsi nell’anatomia mediale dei dispositivi.

La Minolta AL ha un peso di 770 g, lunghezza, altezza e profondità rispettivamente di 137 mm, 81 mm, 66 mm - parimenti a una reflex semi-professionale odierna.

La macchina fotografica presa in analisi è stata rinvenuta all’interno della custodia originale, insieme al proprio manuale di istruzioni, costituito da due fascicoli (figura 3). Nei decenni passati, come ho appreso dall’intervista a Paolo Brisighelli, era diffusa la produzione di un opuscolo in inglese - con pagine in carta lucida, stampa parzialmente a colori, con illustrazioni - e uno tradotto nella lingua del Paese importatore, con i vari riferimenti alle pagine del manuale ufficiale dove erano riportate le immagini esplicative.

Anche la Minolta, come la maggior parte delle aziende produttrici di macchine fotografiche nel secondo dopoguerra, si era lanciata nella copia del design della rivoluzionaria Leica degli anni Trenta: primo dispositivo ad utilizzare la pellicola del film - 35mm - per fare fotografie rendendo possibile la drastica riduzione delle dimensioni del dispositivo che diviene tascabile e maneggevole, da sfruttare in qualsiasi momento. Le macchine giapponesi, su modello Leica, hanno vissuto il boom della loro diffusione con l’avvento dei photo-reporter, grazie all’agilità dell’utilizzo.

Oggetto dal design particolare è anche la custodia esterna realizzata in cuoio, materiale robusto e facile da lavorare, per cui all’epoca risultava essere la soluzione più efficace ed economicamente valida (figura 4,5).

Il corpo della Minolta è realizzato in metallo (figura 6): la plastica non era ancora diffusa e la bachelite - resina sintetica termoindurente, prima materia plastica sintetica della storia [L. Baekeland 1906], buon isolante elettrico - con cui erano costruite alcune macchine, non era largamente diffusa e utilizzata in quanto era un materiale ancora piuttosto fragile, per cui inadatto a garantire la resistenza meccanica richiesta. Inoltre, il metallo era semplice da lavorare, le stesse fusioni in alluminio erano facilmente eseguibili, perciò risultava essere il materiale, meno costoso e più robusto, privilegiato per la realizzazione di oggetti da maneggiare - miglior rapporto qualità/prezzo.

La parte centrale del dispositivo, invece, è in pelle, appositamente studiata per garantire una presa più solida, meno sdrucciolevole, rispetto a quella che si poteva avere con la superficie liscia del metallo e per proteggere la macchina stessa dall’acidità del sudore delle mani che avrebbe ossidato le parti metalliche.

Procedendo con un’analisi delle componenti tecniche, la Minolta AL è dotata - come riportato dal manuale originale - di un obbiettivo estremamente luminoso e preciso, di un mirino molto chiaro, di un esposimetro accoppiato, sia alla velocità di otturazione che al diaframma, e di molte altre caratteristiche pregevoli. Come cita lo slogan: «la indovinatissima linea, la compattezza, il peso, facilitano il lavoro del fotografo».

Nella parte posteriore del dispositivo è presente un promemoria di conversione di due delle scale (figura 7) che consentono di determinare la sensibilità alla luce dell’emulsione della pellicola - DIN: scala lineare tedesca usata in Italia; ASA: sistema americano che segue progressione aritmetica, raddoppia il valore in relazione all’esposizione .

Sull’obiettivo (figura 8) sono presenti tre diverse ghiere che consentono (dall’esterno all’interno) la regolazione della velocità dell’otturatore, della sensibilità della pellicola e della messa a fuoco. Sempre sull’obiettivo è situato il selettore M/X del sincro-flash (figura 9): è necessario impostare la leva su X nel caso dell’utilizzo di un flash elettronico, che dà risposta immediata, senza scarto di tempo, per cui la sincronizzazione coincide con il momento di massima apertura del diaframma; bisogna selezionare M se, invece, ci si avvale di un flash a lampadina, il cui lampo di luce è dato dalla fusione di un sottilissimo filamento metallico che richiede un certo tempo, quindi l’impulso del flash viene fatto partire qualche frazione di secondo prima che l’otturatore sia completamente aperto, per compensare la mancanza di velocità e annullare lo scarto.

Sulla parte superiore della macchina sono collocati (da sinistra a destra): la leva di riavvolgimento, la slitta porta accessori con inciso il numero di matricola, l’ago accoppiato all’esposimetro, un tappo circolare cromato, il pulsante di scatto - con all’interno filettatura per scatto flessibile - e la leva di avanzamento.

Anteriormente vi sono l’esposimetro, il mirino - con corrispettivo oculare posteriore - e il telemetro, con fotocellula in selenio; lungo il lato sinistro è sistemato il dispositivo di sblocco per l’apertura del dorso, la cui leva di sganciamento è posta sulla parte inferiore della macchina, insieme alla filettatura per il cavalletto e al contapose (figura 10,11).

Essendo gli oggetti scrigno di epoche perdute, tutte le loro componenti si configurano necessariamente come sintomi della storia, ovvero elementi che custodiscono al loro interno un tempo profondo. È solo attraverso l’analisi delle parti costitutive che si può, rimuovendo strato dopo strato, giungere all’origine, al nucleo del materiale sedimentato.

Nel caso della Minolta, il mirino, piuttosto luminoso con quadrante a tre sezioni, permette una messa a fuoco accoppiata al telemetro, inquadrature molto accurate e correzione della parallasse; l’esposimetro - per film di sensibilità da 10 ASA a 800 ASA - è incorporato ed accoppiato sia all’otturatore che al diaframma ed è dotato di circuito elettrico con fotocellula al selenio - elemento chimico piuttosto scarso, tipico semi-metallo con proprietà di semi-conduttore usato nell’industria elettronica è stato scoperto nel 1817 da J. J. Berzelius, ma solo nel 1873 W. Smith ne comprende le proprietà fotosensibili: più luce riceve più energia elettrica produce e, attraverso un galvanometro, è possibile ottenere il giusto rapporto esposizione/luce.

Per quanto concerne la meccanica che coinvolge il movimento della pellicola, la leva di avanzamento fa sì che all’incedere della pellicola venga caricato automaticamente l’otturatore; mentre il riavvolgimento manuale, tramite manovella, è reso facile ed il più rapido possibile da una levetta.

La Minolta AL, inoltre, ha un obiettivo Rokkor F:2 (figura 12) - «un lusso per l’epoca dato che, nella norma, anche macchine più professionali erano fuoco 3.5 o addirittura 4», ricorda Brisighelli - che fornisce la nitida e al contempo morbida incisione della prestazione professionale (cfr. manuale d’istruzioni). Si tratta di un’ottica fissa, dato che solo negli anni successivi alla produzione della Minolta AL, Nikon e Canon hanno iniziato a produrre linee di macchine fotografiche - con otturatore a tendina - con ottiche intercambiabili, grazie al medesimo innesto a baionetta. Questo è stato un grande vantaggio per i consumatori, che hanno tanto investito in questi prodotti da portare l’innovazione giapponese a soppiantare in breve tempo le grandi aziende europee. La Minolta analizzata, però, è sempre stata utilizzata con il suddetto obiettivo, senza il sussidio di focali differenti.

L’otturatore, un Optper-Citizen MLT che comprende 11 velocità da 1 sec. (più posa B) a 1/1000 di sec. più scala valori luce (2-19) e autoscatto incorporato (“V”), è di tipo centrale a lamelle: dispositivo abbastanza complesso da realizzare, in quanto costituito da pesanti elementi metallici - mossi tramite molle e ingranaggi del medesimo materiale - che si aprono e chiudono contemporaneamente a partire dal centro, analogamente a quelli del diaframma.

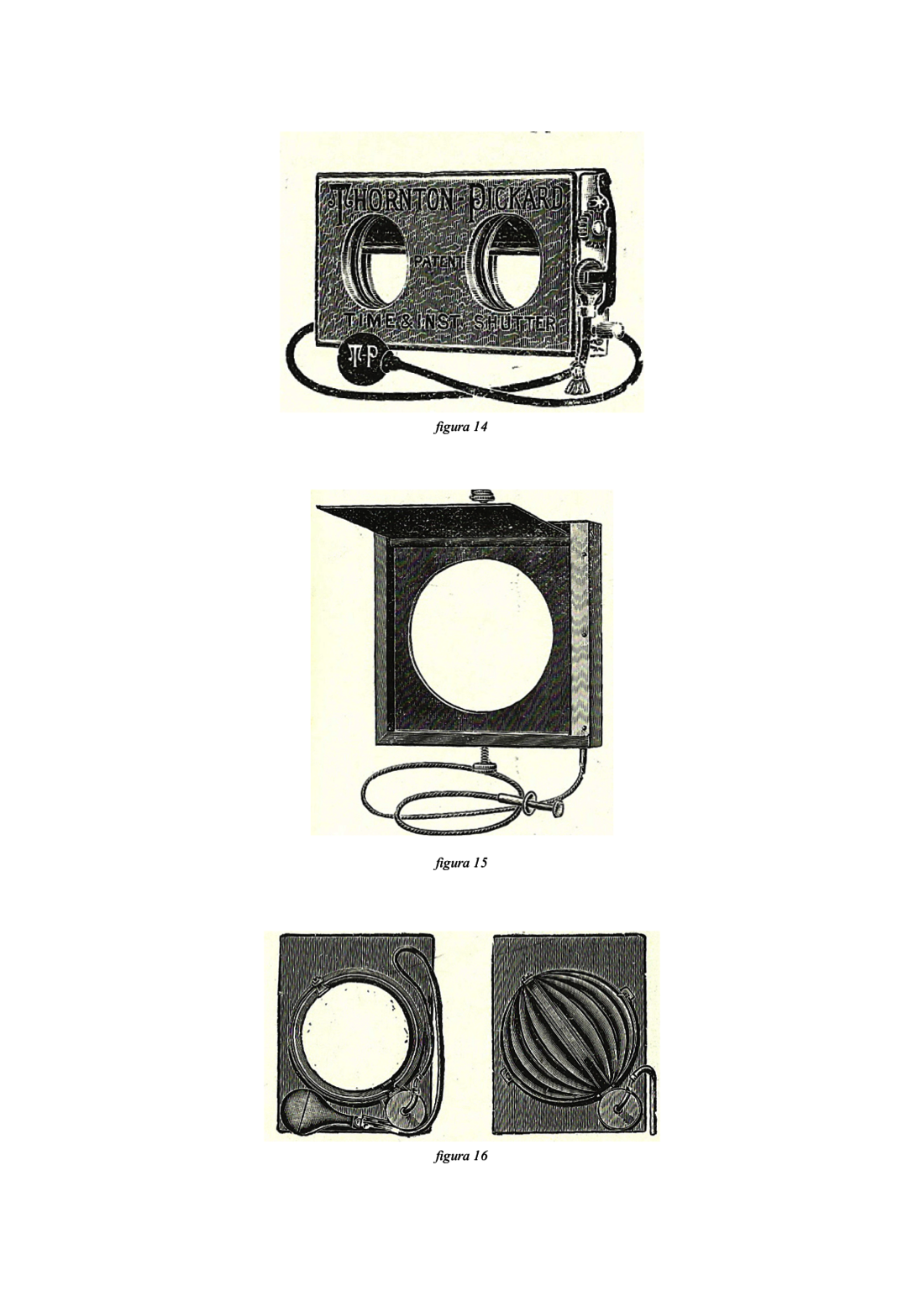

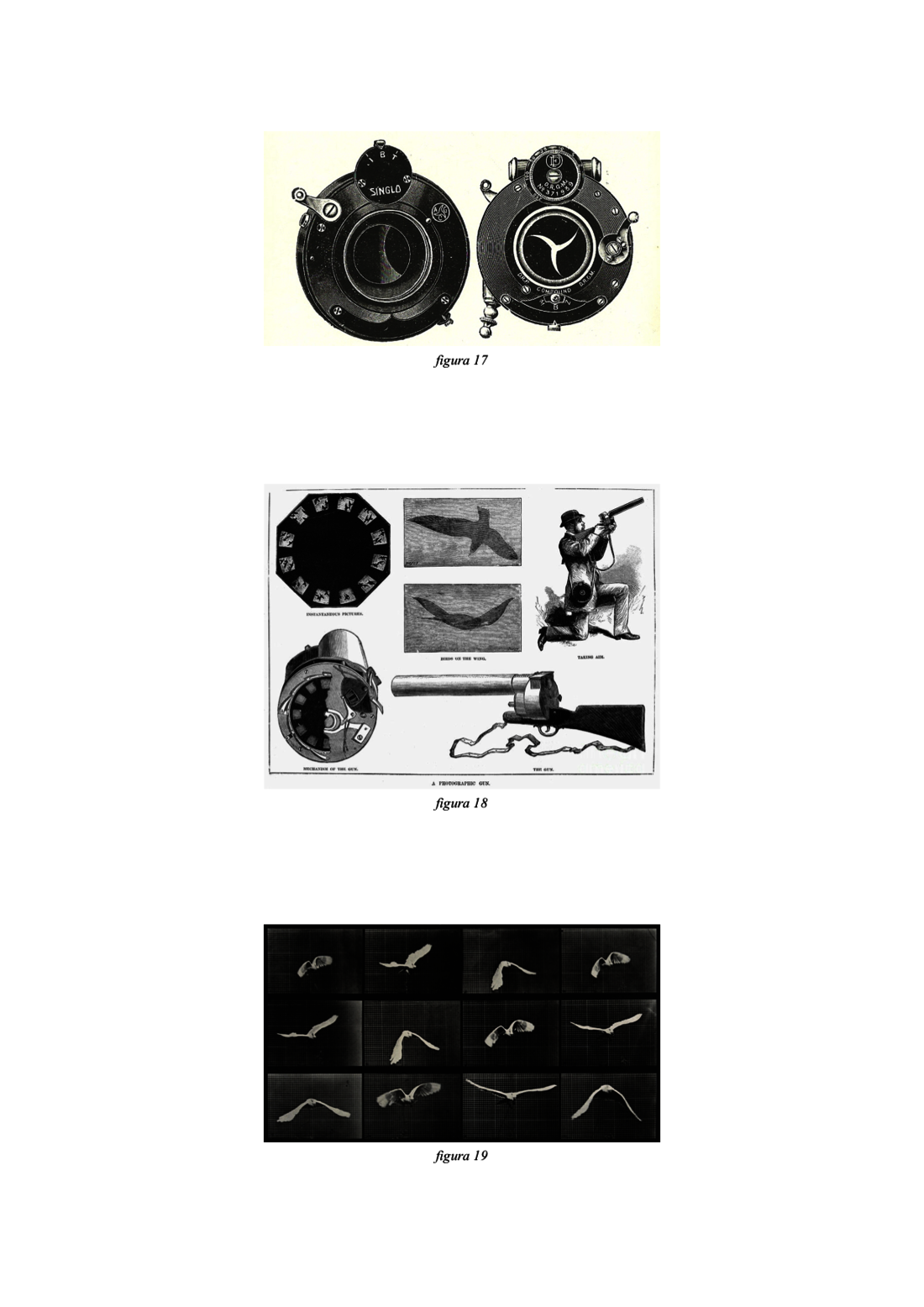

Tracciando una breve storia di tale interessante meccanismo, che consente di impressionare le immagini sull’emulsione della pellicola, si può osservare come alle origini della fotografia si esponesse la lastra sensibile togliendo e rimettendo, all’estremità anteriore dell’armatura dell’obiettivo, un coperchio adatto. Tale gesto dischiudeva, però, ben poca praticità, dati i lunghi tempi di esposizione e il pericolo di far oscillare la macchina; perciò, è emersa sempre con più vigore la necessità di sistemi automatici: nascono così otturatori a ghigliottina (figura 13) - caduta di una lamina sul foro - a tendina (figura 14) - panno nero arrotolato su rullo azionato da molla a tensione variabile - a sportello (figura 15) - ribalte rettangolari rivestite di velluto nero applicate al parasole dell’obiettivo - a soffietto (figura 16), a settori (figura 17) - laminette metalliche di forma determinata che si aprono circolarmente.

Dall’osservazione tanto della modalità di regolazione della quantità di luce quanto della forma dell’otturatore della Minolta AL ho riscontrato una similitudine con l’occhio umano. È vero che la rapidità di otturazione è riconducibile, più che ad ogni altra componente oculare, alla palpebra, ma la centralità manifesta una certa evidenza in relazione all’iride - atta a regolare la quantità di luce che raggiunge la retina.

Tralasciando la fisiologia umana, l’otturatore è un meccanismo presente anche in ambito militare: un blocco metallico - con due posizioni, aperto/chiuso - essenziale per il congegno di chiusura della culatta delle armi a retrocarica, introdotte nella prima metà dell’Ottocento.

Tale incursione in campo militare mi ha riportato alla memoria gli strumenti usati dai pionieri della Cronofotografia, in particolare il fucile fotografico messo a punto negli anni Ottanta dell’Ottocento dal fisiologo francese Julies Etienne Marey (figura 18). Tale apparecchio era dotato di due dischi rotanti che fungevano da otturatore. Uno dei due aveva dodici finestre e portava davanti all'obiettivo dodici diverse zone della lastra sensibile; così, mentre questo disco compiva un dodicesimo di rotazione completa, il secondo, in cui era praticata una stretta fenditura, compiva una rotazione intera: il passaggio della fenditura davanti alla finestra determinava l’esposizione. Il fucile fotografico consentiva, dunque, la ripresa di 12 fotogrammi al secondo, ognuno con tempo di posa pari a 1/720 di secondo.

È così che - dopo la digressione “ludica” dei Lumière - la fotografia tornava al servizio della scienza e del progresso, sancendo quella che per Matuszewski incarna la «vittoria dell’uomo sull’oblio» (Grazzini, 2004).

Dato che la nuova invenzione permetteva di fermare il movimento, Marey poteva ritenersi più che soddisfatto di “sparare” agli uccelli senza ucciderne nemmeno uno, ma catturandone il movimento - ed ecco il «prova a fermare una uccello che vola» del nonno, il rimando al 1/1000 di secondo della Minolta che permette di cristallizzare lo sbattere delle ali (figura 19).

Interessante indagare, allora, il nesso stringente che intercorre tra la velocità dell’otturatore, la rappresentazione del movimento e la percezione umana. Il fotografo a cui viene riconosciuto il merito di aver inventato il movimento è Eadweard Muybridge, il quale per il suo scopo sfruttava proprio la rapidità di otturazione dei dispositivi utilizzati. Nonostante l’occhio umano percepisca il movimento come un flusso continuo, in realtà - dal punto di vista fotografico - esso è un insieme di immagini statiche che, solo se riprodotte a intervalli di tempo regolari, restituiscono il moto incessante degli oggetti. Così è emersa la consapevolezza che i media vedono di più e meglio rispetto all’occhio umano, catturano forme inedite e irregolari cristallizzate nel tempo.

«Le fotografie di Muybridge rivelano chiaramente gli errori in cui sono incorsi tutti gli scultori e i pittori quando hanno voluto rappresentare le diverse andature del cavallo» (figura 20). Tale affermazione del poeta e scrittore Paul Valéry testimonia la possibilità della Cronofotografia di cogliere fenomeni altrimenti insospettabili, ma anche le forti ripercussioni che hanno avuto le scoperte del fotografo inglese nell’ambiente artistico contemporaneo.

Seppur il movimento, sia nel caso di Muybridge che di Marey, venga ugualmente arrestato con tempi brevissimi e quindi scomposto in tutte le sue fasi, dal confronto tra queste due figure, emerge una differente interazione con il dispositivo. Riprendendo le riflessioni di Siegfried Zielinski, si può constatare come Marey e Muybridge utilizzino due sistemi scopici differenti: se il primo esalta l’immagine statica in nome della tradizione scientifica, attuando un campionamento visivo e una riduzione delle informazioni a punti cardine per facilitare gli studi sulla locomozione umana e animale (studi sugli uccelli utili per la costruzione di aerei); il secondo segue una tradizione di carattere mimetico - pittorico - definendo l’immagine «materiale grezzo per l’immaginazione e l’illusione» (Zielinski, 2018), non sfruttando, dunque, le proprie sequenze fotografiche - su lastre al collodio - con finalità scientifica.

Nei decenni successivi l’interazione con l’otturatore cambia, grazie all'utilizzo di tempi di esposizione sempre più lunghi: la fotografia si libera dalla definizione di istantanea, non ritrae più il rigor mortis, non frammenta, non “uccide gesti vivi” (figura 21).

Se per Wanda Strauven è Filippo Tommaso Marinetti, con parole in libertà, il pioniere dell’hacking - metodo che resiste all’obsolescenza programmata dei media - sono i futuristi in senso più ampio a “forzare le potenzialità dell’oggetto”, a forzare i limiti del tempo.

A partire dai fratelli Bragaglia, infatti, si punta alla sintesi dinamica di un’evoluzione complessa, alla rappresentazione del movimento in un’unica immagine, alla summa della traiettoria di tutto il gesto.

Ed è proprio grazie alla capacità di cogliere la testimonianza nel momento del nascere (Grazzini, 2004) che la fotografia animata diviene utilissimo strumento per l’osservazione dei movimenti, della specificità fisiologica dei soggetti sottoposti a perizia grafica, apportando una rilevante innovazione nell’ambito della Grafologia, che può ora - stando a Matuszewski - elevarsi a vera e propria scienza.

Interessante notare come esclusivamente la velocità d’azione di un meccanismo - che per conformazione e funzionalità ricorda l’occhio umano - faccia scaturire una varietà tale di interpretazioni e modalità di fruizione: dalla ricerca scientifica alla soddisfazione di semplice curiosità, dall’esaltazione di uno stile di vita all’arte.

Il tempo del lavoro

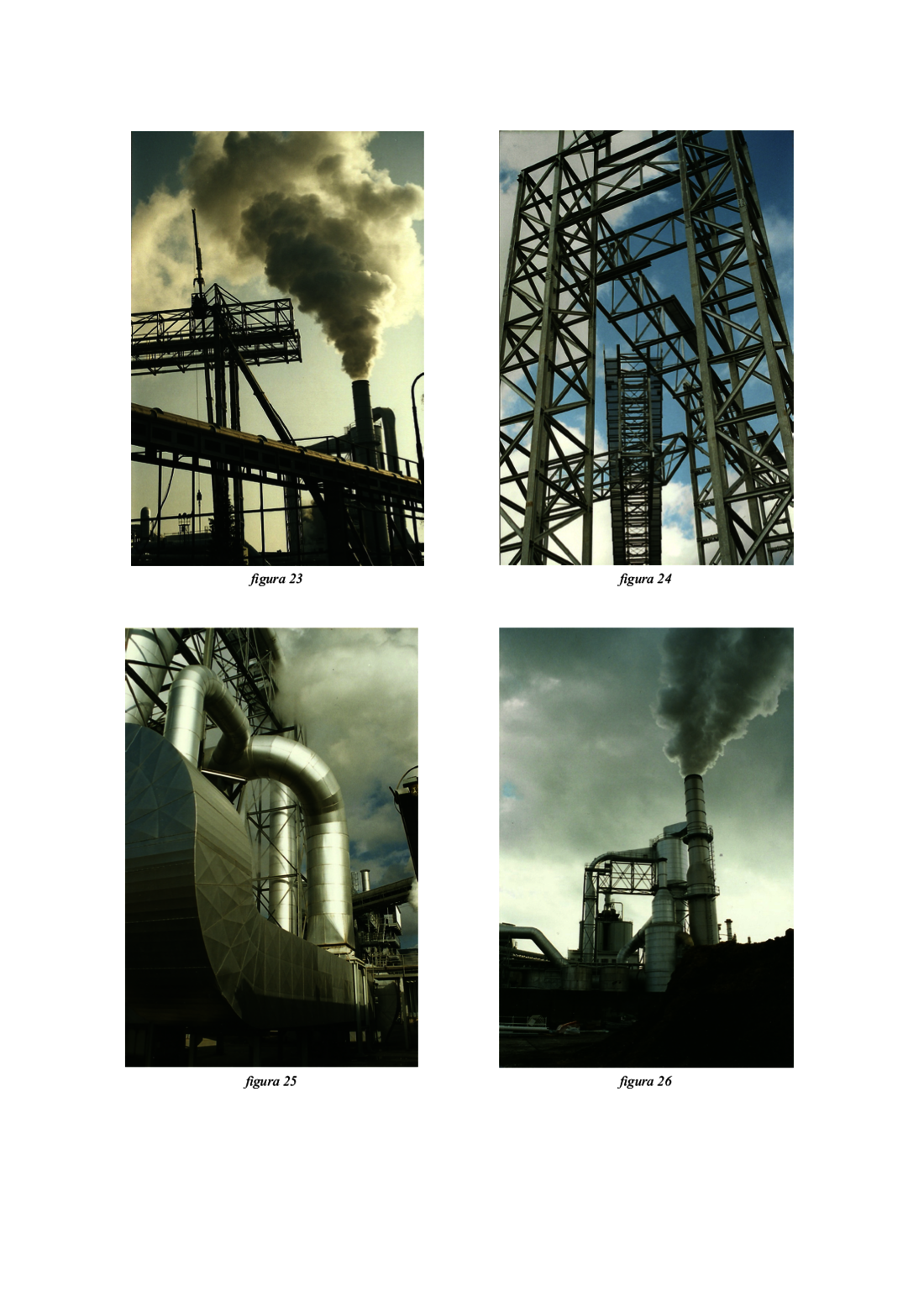

La macchina fotografica in questione è stata acquistata da mio nonno all’inizio degli anni Sessanta, in sostituzione di una vecchia Ferrania del bisnonno, principalmente per documentare i lavori realizzati dalla sua impresa: impianti per legno e devaporizzatori, strutture industriali, fabbricati per STAR, SAFAU, Fantoni, torri radar per la NATO.

Inoltre, dato che pochi anni dopo l’acquisto della Minolta, il nonno si è sposato ed è diventato papà, questa è stata usata anche per cristallizzare il tempo della vita quotidiana, ma in misura nettamente minore rispetto alla fruizione in ambito lavorativo, in quanto gli anni Sessanta e Settanta non erano caratterizzati dal consumismo estetico del nostro presente.

Sebbene le istantanee fotografiche siano “fisse”, prive del movimento caratteristico della vita, l’uso che ne è stato fatto rimanda alla concezione della cinematografia di Matuszewski: dispositivo utile in ambito industriale come prova di procedimenti tecnici, come testimonianza delle «cose utili di ieri per il progresso di domani» (Grazzini, 2004).

Le fotografie venivano usate, dunque, sia come strumento di reportage dell’avanzare dei cantieri, ma anche come ricordo, tant’è che oggi tutto ciò che è stato realizzato dalle Officine C., dagli anni Sessanta fino alla chiusura, è stato impressionato sulla pellicola e custodito in grandi album (figura 22).

«All’epoca avevo la mania di documentare quello che facevo». Da tale affermazione traspare la volontà del nonno di lasciare una traccia di ciò che aveva prodotto, contribuendo ad arricchire il tesoro dei ricordi comuni, a garantire vita e fecondità all’archivio che andava costituendosi. Un dispositivo che, anche se non in senso letterale bensì metaforico, ha segnato il tempo del lavoro.

Purtroppo tutto il materiale prodotto non risulta accessibile, se non in piccola parte; sarebbe necessario intraprendere una ricerca perigliosa per risalire al luogo in cui è stato depositato. Ad oggi, ci si trova d’innanzi a una perdita enorme per la storia di un’azienda guidata da tre generazioni, ma un tempo ciò che è stato prodotto ha costituito la “grande conquista” per un uomo (figura 23, 24, 25, 26).

A fini evolutivi, a partire dalla comparsa dello homo sulla Terra, il progresso della tecnica si è rivelato indispensabile, tanto da poter affermare che la potenza della tecnica sia non solo incrementabile ma che il suo accrescimento sia necessario. Essa, dall’essere mezzo nelle mani dell’uomo in vista di un fine, attua un rovesciamento: il mezzo diventa fine, la tecnica diventa il fine, strumento per incrementare sé stessa che sfugge pericolosamente al controllo umano. Ciò che permane è l’illusione di usare la tecnica ma, se tutti la utilizzano come mezzo, il raggiungimento del fine di ciascuno è, in realtà, l’inconsapevole aumento tecnico - al di là delle possibili visioni opposte - nella misura in cui l’uomo incrementa la tecnica al fine di predominare sugli altri, alla luce del fatto che ogni soggetto agisce per potersi affermare rispetto a una forza opposta a sé.

Se cambia il significato del fine cambia l’agire: mentre ogni soggetto ha un fine diverso dalla tecnica, essa non ha scopo altro da se stessa, se non il proprio indefinito potenziamento.

Nel caso del nonno, però, non si tratta di un uomo che si sente sorpassato dalla tecnica, sostituito da essa nell’adempimento delle sue mansioni: tutto il contrario. Si è d’innanzi ad un uomo in un rapporto di pacificazione con gli strumenti del lavoro, tanto che quest’ultimo elude la mera dimensione materiale, diviene fulcro della vita e strumento di gratificazione, custode di un senso spirituale e profondo. Siamo al cospetto dell’homo faber - «l’uomo [è] artefice» - (Bergson, 1907), espressione con cui si indica l’attitudine e il compito propri dell’uomo, come artefice capace di trasformare la realtà adattandola alle proprie esigenze: con la sua intelligenza egli riesce a creare oggetti artificiali, a fabbricare strumenti con i quali fabbricare altri strumenti. È come se l’uomo intrappolato nella Caverna di Platone fosse riuscito a liberarsi e la luce, che finalmente ha potuto esperire, gli avesse conferito il potere di dominare la tecnica (figura 27, 28, 29, 30, 31).

L’occhio del tempo. I media come guardiani della memoria

Alla scoperta del tempo perduto

L’anno di produzione della prima Minolta AL coincide con l’inizio del “favolosi anni Sessanta”: gli anni del boom economico, di una visione del mondo più pragmatica, libera dai limiti della tradizione e soggetta a un sistema economico basato sul consumismo. É il periodo in cui si esce da un mondo per entrare in una nuova epoca, che esplode con il Postmoderno, di cui è emblema la corsa nello spazio, la “conquista” della Luna.

L’arte, la musica e la fotografia mutano profondamente tanto nell’estetica quanto in rilevanza nella vita quotidiana, istituendosi quali strumenti utili per comprendere il profondo cambiamento in atto.

L’arte - talvolta pregna di ideali politici - torna a interrogarsi sul proprio ruolo, esce dagli schemi figurativi dominata da colori forti e materiali innovativi; gli artisti, non avendo più riferimenti assoluti, sperimentano, cercano nuovi modi di esprimere il proprio immaginario, dando vita alle cosiddette Neoavanguardie (figura 32, 33).

Contemporaneamente esplode il mercato discografico, i giovani si affermano come nuova generazione con obbiettivi propri, spesso espressi proprio tramite la musica. Basti pensare alla dirompente apparizione nel panorama mondiale dei Beatles (figura 34): hanno fatto irruzione «sullo sfondo di uno stanco scenario, dominato da una produzione artistica ormai consumata e languida. Con la pura potenza dell’immaginazione, reinventando e ponendo le basi di un nuovo evo, colorato, utopistico, capace di un sincretismo radicale, i Beatles hanno cambiato per sempre non soltanto la musica, ma anche i costumi e la visione di intere generazioni» (Donà, 2018).

Anche in fotografia, qualcosa sta cambiando: si assiste a un radicale ampliamento del mercato, nella misura in cui i vecchi dispositivi a soffietto di grande formato vengono sostituiti da moderne macchine sempre più compatte e di semplice utilizzo.

Facendo una breve irruzione nella storia della fotografia, risulta evidente come finché non si è potuto disporre della luce prodotta da una lampada elettrica - brevetto conteso tra Thomas Edison e William Sawyer - le fotografie venivano stampate per contatto, per cui si usavano lastre di grande formato e di conseguenza apparecchi decisamente voluminosi. Solo con l’introduzione delle lampadine si è potuto produrre negativi di dimensioni più contenute, data la possibilità di ingrandimento in fase di stampa.

La vera svolta, però, si è compiuta con l’avvento della pellicola in rulli - primato di George Eastman, fondatore della Kodak - che ha consentito l’ideazione e la successiva produzione di macchine fotografiche semplici e alla portata di tutti: fare fotografie era un’azione sempre più automatizzata, una pratica accessibile a un numero di persone ogni giorno più ampio - «You press the button, we do the rest» citava lo slogan della Kodak.

La fotografia, quindi, grazie al crescente uso a livello amatoriale ha iniziato a costituire un fenomeno economicamente rilevante fino ad esplodere proprio negli anni Sessanta - con l’esponenziale incremento della diffusione di dispositivi prodotti su imitazione della rivoluzionaria Leica.

Trainante in quegli anni era sicuramente il mercato americano a cui era rivolta la maggior parte della merce prodotta perché, a differenza di molti Paesi europei, aveva un sistema economico più aperto che non limitava le importazioni.

Nonostante l’ampliamento e l’ammodernamento del mondo della tecnologia della produzione di immagini, è riscontrabile come la fotografia, in particolare a livello familiare, fosse molto più complicata e costosa rispetto ad oggi, utilizzata principalmente per documentare gli eventi più importanti - feste o ricorrenze particolari. «Le poche immagini che si producevano» - testimonia Paolo Brisighelli, all’epoca poco più che bambino, figlio e nipote di fotografi - «andavano a riempire in modo disordinato i cassetti o più raramente, come nel mio caso, venivano raccolte in grandi album, spesso realizzati con i provini più che con le stampe a formato», prova del fatto che nelle famiglie la pratica fotografica era ancora limitata.

Per quanto concerne, invece, la dimensione estetica, se per gli artisti il corpo era diventato un vero e proprio linguaggio - si pensi all’action painting e body painting - anche in fotografia diviene oggetto di studio, nonché punto di partenza per la nascita di nuove soluzioni espressive. La presa di coscienza della materialità di se stessi e di quella altrui accresce le potenzialità dei dispositivi: la fotografia viene riscoperta come strumento duttile, immediato, innovativo rispetto alle arti tradizionali. Molti di quei temi che erano nati in un passato prefotografico - religione, sessualità, violenza, morte - proprio in coincidenza dei tumultuosi anni Sessanta acquisiscono rilevanza anche nell’ambito indagato. La sessualità, ad esempio, era un soggetto considerato piuttosto ambiguo se filtrato dalle lenti di obiettivi; la fotografia, infatti, non ha mai avuto i privilegi dell’arte: il nudo nell’arte è bello e ideale, in fotografia era ritenuto brutto e provocante. Con la svolta postmoderna però viene lasciato spazio a immagini che presentano il “mondo vero”, l’estetica ricerca della bellezza anche nel nudo fotografico - più o meno erotico, si pensi a Playboy. Anche la rappresentazione della violenza e della morte non erano temi consueti della fotografia, ma ciò accadeva prima della Guerra del Vietnam, conflitto mediatico in cui emerge, invece, la volontà di riprendere, di immortalare e mostrare l’orrore.

E quale mezzo può assolvere al meglio tale funzione se non la fotografia che, nelle sue stesse modalità di rappresentazione del reale, cela uno spaventoso realismo?

Se tali sono stati i rinnovamenti che hanno pervaso i diversi ambiti artistici è inevitabile una ripercussione anche sul neonato settore pubblicitario.

Negli anni Sessanta la classe media aveva una disponibilità economica che eccedeva quella necessaria per fronteggiare i consumi di prima necessità, rendendo possibile riservare una quota di denaro per i beni voluttuari, finalizzati a migliorare la qualità della vita.

Alla pubblicità - in Italia ammessa solo all’interno di Carosello - era prevalentemente affidato il compito di far conoscere i prodotti affinché il pubblico, principalmente televisivo, fosse persuaso all’acquisto. Chiaramente le modalità di attrazione degli spettatori erano generate dal contesto in cui nascevano; da tenere a mente, infatti, come, al suddetto mutamento culturale e allo stravolgimento della coordinate politiche, hanno fatto inevitabilmente seguito enormi cambiamenti sociali, basti pensare alla contestazione giovanile e ai movimenti che hanno lottato per i diritti civili dei neri - la cui azione è andata intensificandosi proprio in questo periodo.

Ad esempio la Minolta - azienda giapponese fondata nel 1928 - per promuovere i suoi dispositivi si è avvalsa di una modella afroamericana, Donyale Luna (figura 35), e - soprattuto nelle pubblicità su carta stampata - ha proposto l’opposizione tra bianco e nero usando titoli come «Tra bianchi e neri l’equilibrio è difficile», «Minolta propone l’uguaglianza tra bianchi e neri». Chiaramente la ditta produttrice di macchine fotografiche voleva esaltare le qualità tecniche dei suoi dispositivi, ma le rèclame non possono non essere ricondotte al contesto storico che le ha prodotte, perché come afferma Foucault «il discorso non ha solo un senso e una verità, ma una storia specifica» (Foucault, 2009).

Inoltre, un altro aspetto che ho notato è come nelle pubblicità il ruolo di testimonial sia molto spesso affidato a figure femminili: a partire dagli anni Cinquanta, infatti, come afferma McLuhan ne La sposa meccanica, si assiste alla costituzione di un nuovo immaginario in cui la rappresentazione della donna viene ampiamente sfruttata, tanto che il rapporto sesso/tecnologia si eleva a nesso stringente sfruttato in termini persuasivi, dando adito all’iper-specializzazione, all’attrazione feticistica tanto verso un prodotto, quanto verso singole parti del corpo (cfr. McLuhan, 1951).

È lo stesso McLuhan a riscontare che la compenetrazione tra uomo e macchina è accresciuta in misura tale da sfociare in forme di ibridismo, elemento anch’esso presente in alcune pubblicità della Minolta. Nell’immagine promozionale, infatti, la macchina fotografica produce un’ombra che assume la conformazione di una silhouette umana: è l’uomo, da un punto di vista deterministico, a non essere più tale, a divenire prodotto della tecnologia (figura 36).

Un altro elemento piuttosto interessante, che ho constatato - sempre attraverso la ricerca di materiale cartaceo - è l’esaltazione della possibilità di catturare con assoluta precisione anche i movimenti più rapidi, come gesti sportivi o il volo degli uccelli: testimonianza di come, paradossalmente, in un mondo che va sempre più veloce, il cui ritmo è sempre più inglobante e incalzante si senta l’esigenza di catturare il movimento, bloccandone il fluire.

Si tratta della società post-industriale diventata terreno fertile per un vero e proprio terremoto culturale, preludio, però, di drastiche trasformazioni dell’intero assetto mondiale.

Si pensi come lo stesso 1963 si configuri come anno iconico per la fine del delicato equilibrio, raggiunto tra le super potenze mondiali, per il venire meno della cosiddetta coesistenza pacifica: dopo la morte di Kennedy e di Papa Giovanni XXIII - colui che indisse il Concilio Vaticano II per adattare la Chiesa al mondo moderno - e la destituzione di Krusciov riprende l’instabilità globale, il cui simbolo è il Muro di Berlino - confine fisico tra i due blocchi, edificato nel 1961.

Gli anni Sessanta, soprattutto nel contesto italiano, sono comunque anni di un diffuso benessere, dell’ingresso nel mondo moderno, di una sorta di quiete prima della tempesta che in un concatenarsi di eventi - gli anni di piombo, il crollo economico degli anni Ottanta, fino ad arrivare alla crisi del 2008 - conduce all’emergenza economica e “sociale” scaturita dall’esplosione della pandemia oggi in corso.

Il 2020 si istituisce quale simulacro della comunicazione mediata, della lontananza, della separazione tra gli individui - obbligati, relegati in spazi circoscritti.

È evidente come il mondo che è stato osservato attraverso l’obiettivo della Minolta è un mondo che non c’è più, il contesto d’uso non sussiste più, lo stesso ambiente socio-politico e culturale è profondamente mutato. Ma non solo: l’andamento che il mondo ha seguito fino a qualche mese fa ha subito una battuta d’arresto e ciò probabilmente farà sì che il nostro sguardo di uomini e donne del XXI secolo - epoca dell’iperspecializzazione, della corsa al progresso tecnologico - si scoprirà più che mai meravigliato, incredibilmente stupefatto di fronte alle modalità di vita e comunicazione tradizionali, fino a qualche mese fa, date per scontate e considerate al limite dell’obsoleto.

L’occhio del tempo. I media come guardiani della memoria

Conclusioni

I media, come si è visto, hanno un tempo profondo da esplorare, infatti «la conoscenza storica è la perpetuazione di atti passati nel presente» (Collingwood).

Se «ogni creazione è soggetta al primato del futuro» (Heidegger) - che altro non è che un ricordo ricorrente - si rivela necessario liberare il passato dal fine ultimo dissolvendo tanto i confini diacronici quanto quelli sincronici, mettendo in opera l’archeologia che sì ha statuto aperto e ambiguo ma che dischiude in sé la forma attiva di cui parla Zielinski, l’agire-nel-processo della Strauven, alla luce del fatto che «la consapevolezza dell’intervallo storico tra ieri e oggi viene approfondita dalla sopravvivenza di “residui materiali”» (van den Oever, 2018).

«Il presente è omogeneo e impenetrabile, il passato sceglie per noi e ci obbliga a fondare la nostra conoscenza su un numero limitato di prospettive» (Cherchi Usai, 1999).

È così che, a partire dal legame fisico e sensoriale con gli artefatti storici, si dipanano nuove forme di conoscenza, nonché configurazioni storiografiche di un mondo in cui gli oggetti tecno-materiali possono essere usati come fonti per una storia della tecnologia.

«Forse il cinematografo non restituisce la storia nella sua interezza, ma quanto ce ne dà è incontestabile, assolutamente vero» (Matuszewski, 1898). Se per Matuszewski le immagini in movimento sono testimoni oculari veridici e infallibili, la fotografia si configura come eco visibile di una realtà: non è un ricordo ma, essendo emanazione del referente, quello che si vede è il reale allo stato passato. Perciò la «fotografia è sempre invisibile: ciò che vediamo non è lei» (Barthes, 1980).

Essa, riproducendo meccanicamente ciò che non potrà mai ripetersi esistenzialmente, è protesi (McLuhan, 1964) che consente di vedere ancora ciò che non è più esperibile nella realtà delle cose, nel divenire del mondo.

A tal proposito Susan Sontag dichiara che «una foto non è soltanto un’immagine, è anche impronta, una cosa riprodotta direttamente dal reale»: è, dunque, la realtà l’unica causa della fotografia - testimonianza fedele del mondo che ha consistenza affine alla realtà stessa. Ed è proprio alla luce del suo essere garante del reale che si può imparare a vedere tante cose ma non è possibile, e non lo sarà mai, vedervi ciò che non c’è.

Come afferma Umberto Eco, «le impronte» - le fotografie - «non sono immagini speculari ma si procede a leggerle quasi come lo fossero» esse, infatti, iniziano a un’inedita modalità di visione: non producono immagini - non è richiesto immaginare intuitivamente qualcosa - ma consentono di vedere ciò che c’è stato. La fotografia, quindi, custodendo l’incentra presenza di ciò che è irrimediabilmente lontano, mostra direttamente il reale cristallizzato nell’indefinibile durata dell’istante - anticipazione di ciò che verrà e richiamo di quello che è stato.

«Solo la fotografia ha saputo dividere la vita umana in una serie di attimi, ognuno dei quali ha il valore di una intera esistenza» (Muybridge).

La fotografia, così come l’arte, è espressione dell’uomo per cui è strumento utile a comprendere come questo abiti il proprio tempo, quale sia il suo atteggiamento nel mondo. Ma se l’uomo trascenderà l’uomo non si produrrà più arte e tantomeno immagini fotografiche, il nuovo essere potrà esprimersi ma tramite altre modalità. Sostenere la possibilità di un’arte non-umana è una paradossale contraddizione in termini, dato che l’opera è soggettività oggettivata inscritta nella materia. Un giorno, quindi, anche l’uomo scomparirà, portando con sé le sue visioni: di quello che avrà visto non resterà nulla.

È così che ci sarà un ultimo spettatore per le opere artistiche, per le immagini immortalate su pellicola, per gli stessi scatti del nonno. Il mondo da lui ritratto è inevitabilmente esistito ma non ve ne è più traccia, se non nelle fotografie, così come accade per le immagini oggi perdute che, però, sono appartenute al mondo tangibile degli spettatori di ieri.

La fotografia, infatti, è fedele nel registrare ma non nel conservare, proprio per questo è necessario elaborare adeguati provvedimenti atti a scongiurare la perdita di tale materia, purtroppo non indistruttibile.

Prendersi cura delle memorie non significa trattare esclusivamente gli oggetti ma l’intera cornice dei legami affettivi che li caratterizzano; questi ultimi non sono, però, sempre rintracciabili e tantomeno è semplice custodirli, preservarli. Se la fotografia è capace, infatti, di conservare le apparenze di un determinato soggetto, solo la memoria è in grado di salvarne il senso; la foto coglie l’istante che in se stesso non ha durata definibile, per cui ciò che si prolunga nel tempo è proprio il significato, così precario e al contempo potente. Se, dunque, «tutte le immagini svaniranno» (Cherchi Usai, 1999) il tempo inevitabilmente eliminerà l’emozione della perdita ma quello che deve permanere è l’insostituibile: il senso, l’affetto (Barthes, 1980) prodotto.

Forse, allora, l’unico effetto positivo della pandemia è che la decelerazione forzata, cui essa ha condotto, ha portato l’uomo a riappropriarsi del proprio tempo, ad accantonare l’imperativo della velocità, la smania dell’efficienza, per gustare i momenti della vita, per guardare e indagare il passato nell’incertezza del futuro. L’uomo ora, dopo questa dura prova, probabilmente è nuovamente capace di cedere a quel “tempo lento” - invocato da Luis Sepúlveda ne Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza - che per altro è stato il ritmo della vita dell’umanità per migliaia di anni.

Un insegnamento, che si può trarre da questo difficile periodo di isolamento forzato, è sicuramente quello di “tenere gli occhi aperti” e di non aver paura di oziare - nella concezione di Cicerone otium cum dignitate. L’ozio non è inattività, cessazione del movimento in cui risiede la vita, ma al contrario è uno spazio da dedicare ai pensieri, alla memoria, a ciò che circonda ciascuno ma che nella frenesia della quotidianità postmoderna non si è più in grado di cogliere.

Continuando a mantenere uno sguardo vivo - come l’occhio simbolo degli archivi - verso il passato da cui giungiamo, l’invito è quello di non cessare di abitare il presente: «contemporaneo non è colui che cerca di coincidere e adeguarsi al suo tempo, ma chi aderisce a esso attraverso una sfasatura e un anacronismo; non chi vede le luci del suo tempo, ma chi riesce a percepirne l’oscurità» (Agamben, 2007).

BIBLIOGRAFIA

AGAMBEN G. (2007), Che cos’è il contemporaneo, Nottetempo, Milano.

ID. (1998), Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone, Bollati, Torino.

BERGSON H. (2012), L’evoluzione creatrice, BUR, Milano.

BARTHES R. (2003), La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi, Torino.

CHERCHI USAI P. (1999), L’ultimo spettatore. Sulla distruzione del cinema, Il Castoro, Milano.

DIDI-HUBERMAN G. (2007), Storia dell'arte e anacronismo delle immagini, Bollati Boringhieri, Torino.

DONÀ M. (2018), La filosofia dei Beatles, Mimesis, Milano.

ID. (2007), Arte e filosofia, Bompiani, Milano.

FIDOTTA G. e MARIANI A. (a cura di) (2018), Archeologia dei media. Temporalità, materia, tecnologia, Meltemi, Milano.

FOUCAULT M. (2009), L’archeologia del sapere. Una metodologia per la storia della cultura, BUR Saggi, Milano.

GRAZZINI G. (2004), La memoria negli occhi. Boleslaw Matuszewski un pioniere del cinema, Carrocci, Roma.

LEONARDI N. (2013), Fotografia e materialità in Italia. Franco Vaccari, Mario Cresci, Guido Guidi, Luigi Ghirri, Postmedia, Milano.

MAGAUDDA P. e BALBI G. (a cura di) (2018), Fallimenti digitali. Un’archeologia dei ‘nuovi’ media, Unicopli, Milano.

MCLUHAN M. (2008), Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano.

ID. (1994), La sposa meccanica, SugarCo, Milano.

SONTAG S. (2004), Sulla fotografia: realtà e immagine nella nostra società, Einaudi, Torino.

Gli studi e le fotografie di Muybridge da https://leofficine.photo/2017/01/15/muybridge-recall-acireale/ «Avevo bisogno di fare delle fotografie per poi mostrare quello che avevamo fatto, per ricordare»